水 戸 八 景

|

水戸八景とは、水戸徳川家第九代藩主斉昭公(烈公)が、天保4年(1833年)に領内を巡視し八つの景勝地を

選定したものである。斉昭が藩主を継いだ頃の世情は、決して無事安穏ではなかった。英明で覇気に富んでいた

公であっても、心をわずらわすことが多かったであろうから、八景の風景は公の憂いを散らすに役立ったに相違

ない。しかし、八景設定の大きな目的は、藩内の子弟に八景巡りをすすめて、自然鑑賞と健脚鍛錬とを図ること

にあったのである。当時の流行語を用いれば、正に「文武両道の修練」に資せられたもので、公の深慮の程には

全く、感嘆してしまう。 |

|

生前の実名を 家康(11男5女)11男ー水戸家初代藩主 |

私が当時を振り返って歩いたコースを紹介します、当時は約90キロ(22里)の区間を徒歩で回った

現在は車で移動、約半日で全コースを回れます。

画像をクリックで拡大! 戻すときはブラウザの

戻る で戻して下さい。

戻る で戻して下さい。画像下の文字をクリックで各コーナーへ

各碑文をクリックで各々場所へ移動します

|

|

| 弘道館へGO |

|

|

|

|

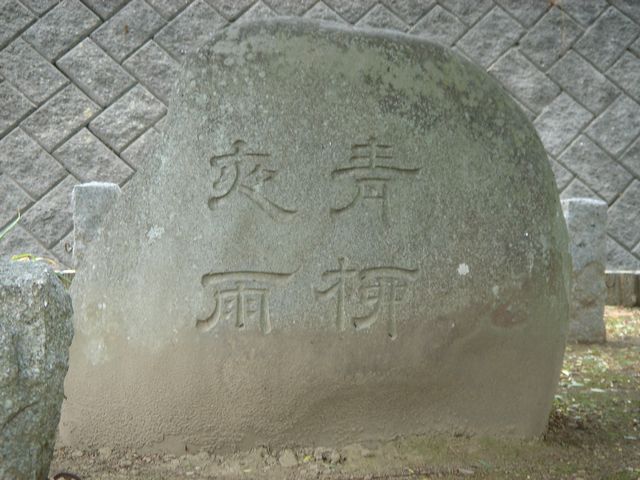

| 青柳の夜の雨へGO | 山寺の晩鐘へGO | 太田の落雁へGO | 村松の晴嵐へGO |

|

|

|

|

| 水門の帰帆へGO | 岩舟の夕照へGO | 広浦の秋の月へGO | 仙湖の暮雪へGO |

水戸八景トップに戻る 弘道館へ 青柳の夜の雨へ 山寺の晩鐘へ 太田の落雁へ 村松の晴嵐へ

水門の帰帆へ 岩舟の夕照へ 広浦の秋の月へ 仙湖の暮雪へ