|

佐竹寺は常陸太田市天神林町にあります。JR常陸太田駅前北西方向へ約100mY字路信号を左方向へ約600m進み交差点信号左折、県道

日立笠間線で瓜連方面に向かい約1.9kmで右側に佐竹寺の駐車場があります、仁王門をくぐると茅葺き屋根の本堂があります. 佐竹寺由緒 | 佐竹寺山門 |

|

戻る で戻して下さい。

戻る で戻して下さい。

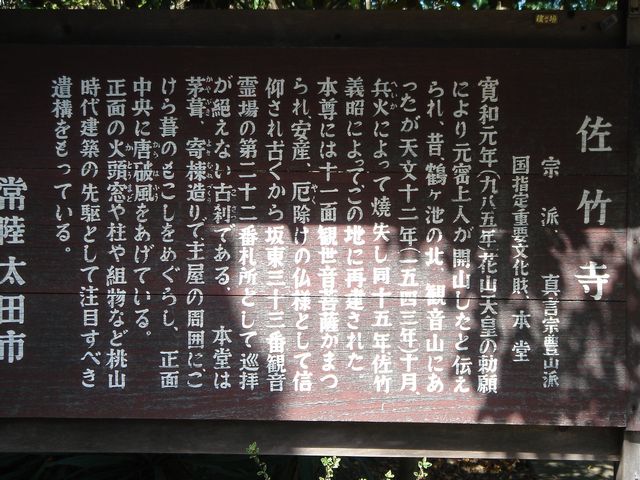

| 佐竹寺 | 屋根に佐竹紋 | 佐竹寺立て札 |

|

|

|

| 本堂の彫刻 | 仁王像左 |

仁王像右 |

|

|

|

| 火頭窓 | 近くの池 | 近くの農業池 |

|

|

|

|

こちらより佐竹寺へ戻る |

坂東三十三観音霊場札所 |

| 『坂東観音霊場33ヶ所』源頼朝が西国33ヶ所観音に倣い、坂東の有力寺院を札所に して巡礼の信仰が生まれた、観世音菩薩は33の姿に変わり衆生を救うといはれ,1都6県に渡り推挙 した、詳細は、神奈川県9寺、東京都1寺、埼玉県4寺、群馬県2寺、栃木県4寺、茨城県6寺、千葉県7寺 「十一面観世音菩薩14体」「十一面千手千眼観世音菩薩1体」 「十一面千手観世音菩薩1体」 「聖観世音菩薩6体」「千手観世音菩薩10体」「延命観世音菩薩1体」 |

|

第1番 大蔵山 杉本寺(杉本観音)天台宗 十一面観世音菩薩 開基 行基菩薩 天平6年(734) 神奈川県鎌倉市二階堂903 鎌倉最古の寺 行基菩薩 慈覚大師 恵心憎都作 三尊を本尊とする 詠歌・頼みある しるべなりけり 杉本の 誓ひは末の 世にもかはらじ 第2番 海雲山 岩殿寺(岩殿観音)曹洞宗 十一面観世音菩薩 開基 徳道上人 行基菩薩 養老5年(721) 神奈川県逗子市久木5-7-11 源頼朝が救われた行基菩薩の十一面観音安置 詠歌・たちよりて 天の岩戸を おし開き 仏をたのむ 身こそたのしき 第3番 祇園山 安養院 田代寺(田代観音)浄土宗 千手観世音菩薩 開基 田代信綱 開山 尊乗上人 建久三年(1192) 神奈川県鎌倉市大町3-1-22 詠歌・枯樹にも 花咲く誓ひ 田代寺 世を信綱の 跡ぞ久しき 第4番 海光山 長谷寺(長谷観音)単立/浄土宗 十一面観世音菩薩 開基 徳道上人 天平八年(736) 神奈川県鎌倉市長谷3-11-2 日本最大級の長谷観音 詠歌・長谷寺へ まいりて沖を ながむれば 由比のみぎはに 立つは白波 第5番 飯泉山 勝福寺(飯泉観音)真言宗 十一面観世音菩薩 開基 弓削道境法師 天平勝宝五年(753) 神奈川県小田原市飯泉1161 詠歌・かなはねば たすけたまえと 祈る身の 船に宝を つむはいいづみ 第6番 飯上山 長谷寺(飯山観音)高野山真言宗 十一面観世音菩薩 開基 行基菩薩 神亀二年(725) 神奈川県厚木市飯山5605 縁結びの観音 詠歌・飯山寺 建ちそめしより つきせぬは いりあいひびく 松風の音 第7番 金目山 光明寺(金目観音)天台宗 聖観世音菩薩 開基 道儀上人 大宝二年創立(702) 神奈川県平塚市南金目896 平塚市最古の本堂 詠歌・なにごとも いまはかなひの 観世音 二世安楽と たれか祈らむ 第8番 妙法山 星谷寺(星の谷観音) 真言宗大覚寺派 聖観世音菩薩 開基 行基菩薩 天平年間 神奈川県座間市入谷3-3583-1 今に伝わる「七不思議」あり 詠歌・障りなす 迷ひの雲を ふき払ひ 月もろともに 拝む星の谷 第9番 都幾山 慈光寺天台宗 十一面千手千眼観世音菩薩 開基 慈光老翁 白鳳二年(673) 埼玉県比企郡ときがわ町西平386 都幾山 1300年の歴史 詠歌・聞くからに 大慈大悲の 慈光寺 誓いも共に 深きいわどの 第10番 巌殿山 正法寺(岩殿観音) 千手観世音菩薩 開基 逸海上人 養老二年(718) 埼玉県東松山市岩殿1229 諸願成就の千手観音 詠歌・後の世の 道を比企見の 観世音 この世を共に 助け給へや 第11番 岩殿山 安楽寺(吉見観音)真言宗智山派 聖観世音菩薩 開基 坂上田村麻呂 大同元年(806) 埼玉県比企郡吉見町御所374 願いが叶う絵馬 詠歌・吉見よと 天の岩戸を 押し開き 大慈大悲の 誓いたのもし 第12番 華林山 慈恩寺(慈恩寺観音)天台宗 千手観世音菩薩 開基 慈覚大師 天長元年創立(824) 埼玉県さいたま市岩槻区慈恩寺139 玄奘塔(玄奘三蔵法師の霊骨奉安) 詠歌・慈恩寺へ 詣る我が身も たのもしや うかぶ夏島を 見るにつけても 第13番 金龍山 浅草寺(浅草観音)聖観音宗 聖観世音菩薩 開基 勝海上人(中興開山慈覚大師) 推古天皇三十六年 (628) 東京都台東区浅草2-3-1 詠歌・ふかきとが 今よりのちは よもあらじ つみ浅草に まいる身なれば 第14番 瑞応山 弘明寺 (弘明寺観音) 高野山真言宗 十一面観世音菩薩 開基 行基菩薩 天平九年(737) 横浜市南区弘明寺町267 詠歌・ありがたや ちかひの海を かたむけて そそぐめぐみに さむるほのやみ 第15番 白岩山 長谷寺(白岩観音)金峯山修験本宗 十一面観世音菩薩 開基 役ノ行者 文武天皇朱鳥年中 群馬県高崎市白岩町448 九頭竜姫のご持仏 詠歌・誰も皆な 祈る心は 白岩の 初瀬の誓ひ 頼もしきかな 第16番 五徳山 水澤寺(水澤観音) 天台宗 千手観世音菩薩 開基 恵灌僧正 推古天皇の朝創立 群馬県渋川市伊香保町水沢214 古来より「水沢観音」の名で親しまれる 天台宗の古刹 詠歌・たのみくる 心も清き 水沢の 深き願いを うるぞうれしき 第17番 出流山 満願寺(出流観音)真言宗智山派 千手観世音菩薩 開基 勝道上人 天平神護元年(765) 栃木県栃木市出流町288 護摩祈祷の霊山 詠歌・ふるさとを はるばるここに たちいづる わがゆくすえは いづくなるらん 第18番 日光山 中禅寺(立木観音)天台宗 十一面千手観音菩薩 開基 勝道上人 延暦三年(784) 栃木県日光市中善寺歌ヶ浜2578 ご本尊立木観音様 詠歌・中禅寺 のぼりて拝む みずうみの うたの浜路に たつは白波 第19番 天開山 大谷寺(大谷観音)天台宗 千手観世音菩薩 開基 弘法大師 弘仁元年(810) 栃木県宇都宮市大谷町1198 日本最古の石仏 国指定の文化財 詠歌・名を聞くも めぐみ大谷の 観世音 みちびきたまへ 知るも知らぬも 第20番 獨鈷山 西明寺(益子観音)十一面観世音菩薩 開基 行基菩薩 天平九年(737) 栃木県芳賀郡益子町大字益子4469 室町建築・鎌倉仏像群・笑い閻魔 詠歌:西明寺 ちかひをここに 尋ぬれば ついのすみかは 西とこそきけ 第21番 八溝山 日輪寺(八溝山)天台宗 十一面観世音菩薩 開基 役ノ行者 天武天皇の朝(673) 茨城県久慈郡大子町上野宮字真名板倉2134 詠歌・迷ふ身が 今は八溝へ 詣りきて 仏のひかり 山もかがやく 第22番 妙福山 佐竹寺(北向観音)真言宗豊山派 十一面観世音菩薩 開基 元密上人 寛和元年(985) 茨城県常陸太田市天神林町2404 戦国武将 佐竹氏とともに歩んだ寺 詠歌・ひとふしに 千代をこめたる 佐竹寺 かすみがくれに 見ゆるむらまつ 第23番 佐白山 観世音寺(佐白観音)真言宗豊山派 十一面千手観世音菩薩 開基 粒浦氏 白雉二年(651) 茨城県笠間市笠間1056-1 詠歌・夢の世に ねむりもさむる 佐白山 たえなる法や ひびく松風 第24番 雨引山 楽法寺(雨引観音)真言宗豊山派 延命観世音菩薩 開基 法輪独守居士 用明天皇二年(587)茨城県桜川市本木1 全国唯一延命観音 安産子育の寺 詠歌・へだてなき 誓をたれも 仰ぐべし 佛の道に 雨引の寺 第25番 筑波山 大御堂真言宗豊山派 千手観世音菩薩 開基 徳一法師 延暦元年(782) 茨城県つくば市筑波748 詠歌・大御堂 かねは筑波の 峯にたて かた夕暮れに くにぞこひしき 第26番 南明山 清瀧寺真言宗豊山派 聖観世音菩薩 開基 行基菩薩 推古天皇十五年(607) 茨城県土浦市大字小野1151 詠歌・わが心 今より後は にごらじな 清滝寺へ 詣る身なれば 第27番 飯沼山 円福寺(飯沼観音)真言宗 十一面観世音菩薩 開基 弘法大師 神亀五年(728) 千葉県銚子市馬場町293 平成20年末 五重塔竣工 詠歌・このほどは よろずのことを 飯沼に きくもならはぬ 波の音かな 第28番 滑河山 龍正院(滑河観音)天台宗 十一面観世音菩薩 開基 慈覚大師 承和五年(838) 千葉県成田市滑川1196 詠歌・音にきく 滑河寺の 朝日ヶ渕 あみ衣にて すくふなりけり 第29番 海上山 千葉寺真言宗豊山派 十一面観世音菩薩 開基 行基菩薩 和銅二年(709) 千葉市中央区千葉寺町161 詠歌・千葉寺へ 詣る吾が身も たのもしや 岸うつ波に 船ぞうかぶる 第30番 平野山 高蔵寺(高倉観音)真言宗豊山派 正観世音菩薩 開基 徳義上人 創立不詳(用明天皇の代) 千葉県木更津市矢那1245 詠歌・はるばると 登りて拝む 高倉や 富士にうつろう 第31番 大悲山 笠森寺(笠森観音)天台宗 十一面観世音菩薩 開基 伝教大師 延暦三年(784) 千葉県長生郡長南町笠森302 日本唯一の四方懸造りの観音堂 国重文 詠歌・日はくるる 雨はふる野の 道すがら かかる旅路を たのむかさもり 第32番 音羽山 清水寺(清水観音)天台宗 千手観世音菩薩 開基 慈覚大師 大同二年(807) 千葉県いすみ市岬町鴨根1270 日本三清水の一つ 赤穂四十七士の彫刻 詠歌・ 第33番 補陀洛山 那古寺(那古観音)真言宗智山派 千手観世音菩薩 開基 行基菩薩 養老元年(717) 葉県館山市那古1125 平成の大修理を終えた観音堂 詠歌・ |

| こちらより佐竹寺へ戻る |

| 常陸(水戸)三十三観音霊場札所 |

| 江戸時代元禄年間、現在の茨城県北部と一部栃木県を治めていた水戸藩内三十三ヶ寺を徳川光圀公が制定した。 光圀公の神道重視政策で水戸藩では廃仏毀釈を行い,また明治政府が廃仏毀釈の大改画を実行19ケ寺の霊場が 廃寺となった。 |

|

第1番 笠原山 東光院 神崎寺 真言宗 聖観音 創建不詳 元亀3年中興 水戸市天王町8-17 詠歌・松竹のみ代もかわらぬ神崎寺 これやちかいのはじめなるらん 第2番 龍虎山 密蔵院 光明寺 真言宗 十一面観音 ひたちなか市堀口641 詠歌・堀口の流るる水を尋ね見る 絶えぬ光のみ寺なりけり 第3番 正法山 観音寺 (福寿院・千手堂)(廃寺) 天台宗 千手観音 水戸市吉沼町686-2 詠歌・吉沼や踏もまよわじ幼きも 道も千手のみ手にひかれて 第4番 西山山 清厳寺 浄土宗 本尊不詳 水戸市吉田町3240 詠歌・乙女子は衣とよみん春ごとに 清き厳にかかる霞は 第5番 山王山 普岸寺(廃寺) 天台宗 聖観音(現在観音堂の堂宇) 東茨城郡茨城町大戸1867 詠歌・だれもみなのりのふ舟に竿さして あまねぎ岸にいつかいたらん 第6番 龍裕山 如意輪寺 天台宗 如意輪観音 東茨城郡茨城町小鶴1771 詠歌・重ねてもここに小鶴の如意輪寺 みきりの松をしるべにはして 第7番 正法山 正法寺 (神宮寺)(廃寺) 天台宗 本尊不詳 東茨城郡茨城町長岡3653 詠歌・もろとものながき世かけて長岡の かみのみ寺ふし拝むらん 第8番 朝日山 観音寺(廃寺) 天台宗 聖観音 水戸市塩崎町1398-1 詠歌・塩ヶ崎さし寄る波の音までも おなじみのりの声とこそきけ 第9番 経典山 光明寺 時宗 聖観音 ひたちなか市湊泉町 6-25 詠歌・一すじにおもいきわめてよしあしの 那珂のみなとに舟やつくらん 第10番 東茨城郡東海村照沼55 詠歌・如意輪ときけば心のごとなる ねがいをかけてだれもたのまん 第11番 妙福山 佐竹寺(北向観音) 真言宗豊山派 十一面観世音菩薩 開基 元密上人 寛和元年創立(985) 常陸太田市天神林町2404 詠歌・ひとふしに 千代をこめたる 佐竹寺 かすみがくれに 見ゆるむらまつ 第12番 大平山 密蔵院 長谷寺(廃寺) 修験宗 十一面観音 常陸太田市長谷町346 詠歌・ふきおくる風さえかおる長谷寺の 池のはちすやさかんなるらん 第13番 白羽山 清水寺(廃寺) 天台宗 千手観音画像 現在観音堂のみ 常陸太田市白羽町1670 詠歌・むすびよ都も清水の 名さえ花さえかわざりけり 第14番 暴布山 日立市東河内町899 詠歌・夏山におちくる滝の玉すだれ かかるところやすずしかるらん 第15番 海運山 観音院 観泉寺(廃寺)曹洞宗 聖観音 日立市田尻町4-39-11 詠歌・ いやしきは名をも心にのちの世の たのみをかけて早苗とるらん 第16番 法徳山 長楽院 日立市川尻町604-2 後継寺 慈好山 詠歌・海原や雲もたなびき宝憧寺 これや法のしるしなるらん 第17番 万徳山 大高寺 真言宗 千手観音 高萩市本町1-128 詠歌・旅人と夢さますらん松岡の あかつきちかき鐘のひびきに 第18番 妙林山 高萩市上手綱572 詠歌・しまの駒あゆみもはやし上手綱 かけてみ法の道や行くらん 第19番 若宮山 医王寺(廃寺) 真言宗 千手観音 北茨城市中郷町粟野641-2 代番 長福寺 北茨城市磯原町大塚135 真言宗豊山派 ここで御朱印を受ける 詠歌・苦をぬきて楽を与うるかずかずに 千手のみ手のひまなかるらん 第20番 白雲山 西明寺(廃寺) 真言宗 千手観音 北茨城市磯原町大塚1457 代番 長福寺 北茨城市磯原町大塚135 真言宗豊山派 ここで御朱印を受ける 詠歌・大塚をのぼりてみればさやかなる ひかりは西にありあけの月 第21番 十殿山 台山寺(廃寺) 天台宗 聖観音 高萩市上君田782 代番 君田山 松岩寺 曹洞宗 高萩市下君田1569 ここで御朱印を受ける 詠歌・静かなる山路を行けばおのずから 心も法にかないぬるかな 第22番 不軽山 地蔵院 観音寺(廃寺) 真言宗 十一面観音 常陸太田市小妻町2401-1 詠歌・かや原やしげき小中をわけゆかば ながれをしたう里川の水 第23番 西金砂山 定源寺(大見堂)(廃寺) 宗派不詳 千手観音 常陸太田市上宮河内町1915 代番 舎利山 菊蓮寺 浄土宗 千手観音 常陸太田市上宮河内町3600 この寺で御朱印を受けられる 詠歌・権現のこれや本寺の大御堂 かさなる山の上にたちけり 第24番 東勝山 長福寺 曹洞宗 十一面観音 久慈郡大子町頃藤3357 詠歌・名も高き山にのぼりて後の世の 歳もながき福を祈らん 第25番 久慈郡大子町大子1571 詠歌・村の名を大子ときけばこの寺の 妙なる法の道を尋ねん 第26番 南遍寺(廃寺) 真言宗 本尊不詳 久慈郡大子町芦野倉421-1 詠歌・さとりては東も西も北もなし いずれ南のほとりなるらん 第27番 観音寺(廃寺) 宗派不詳 本尊不詳 久慈郡大子町塙673 詠歌・花のわやめぐりていきたびも 妙なる法の春にあうらん 第28番 小平山 自在院 慶福寺(廃寺) 天台宗 准低観音 久慈郡大子町下金沢597-2 詠歌・なにごともとよりをかけて観自在 菩薩のちぎりあらたなりけり 第29番 帝釈寺(廃寺) 宗派不詳 本尊不詳 那須郡那珂川町健武1589 代番 龍澤山 乾徳寺 那須郡那珂川町馬頭114 曹洞宗 釈迦牟尼物 開基・武茂兼綱 創建・1462年 この寺で御朱印を受けられる 詠歌・御札の数は契は帝釈の 黄金の帳につけもこすれ 第30番 武茂山 地蔵院 十輪寺 真言宗 馬頭観世音菩薩 那須郡那珂川町馬頭114 現在は馬頭院 那須郡那珂川町馬頭188です 詠歌・地蔵院ときけば涙もさきだちぬ わが子を夢に見る心地して 第31番 芦俣山 浄土寺(廃寺) 真言宗 千手観音 常陸大宮市長沢138-1 詠歌・心して三十一文字となうれば 菩薩の納受うたがいもなし 第32番 円通山 慈眼寺(廃寺) 曹洞宗 本尊不詳 常陸大宮市三美1332-1 詠歌・寺の名も慈願寺衆生ふくねがい 無量といえるものぞ尊き 第33番 岩谷山 仏国寺 真言宗 十一面観音 東茨城郡城里町塩子1736 詠歌・巡礼の札を岩谷にうち納め かつや諸願の成就なるらん |