|

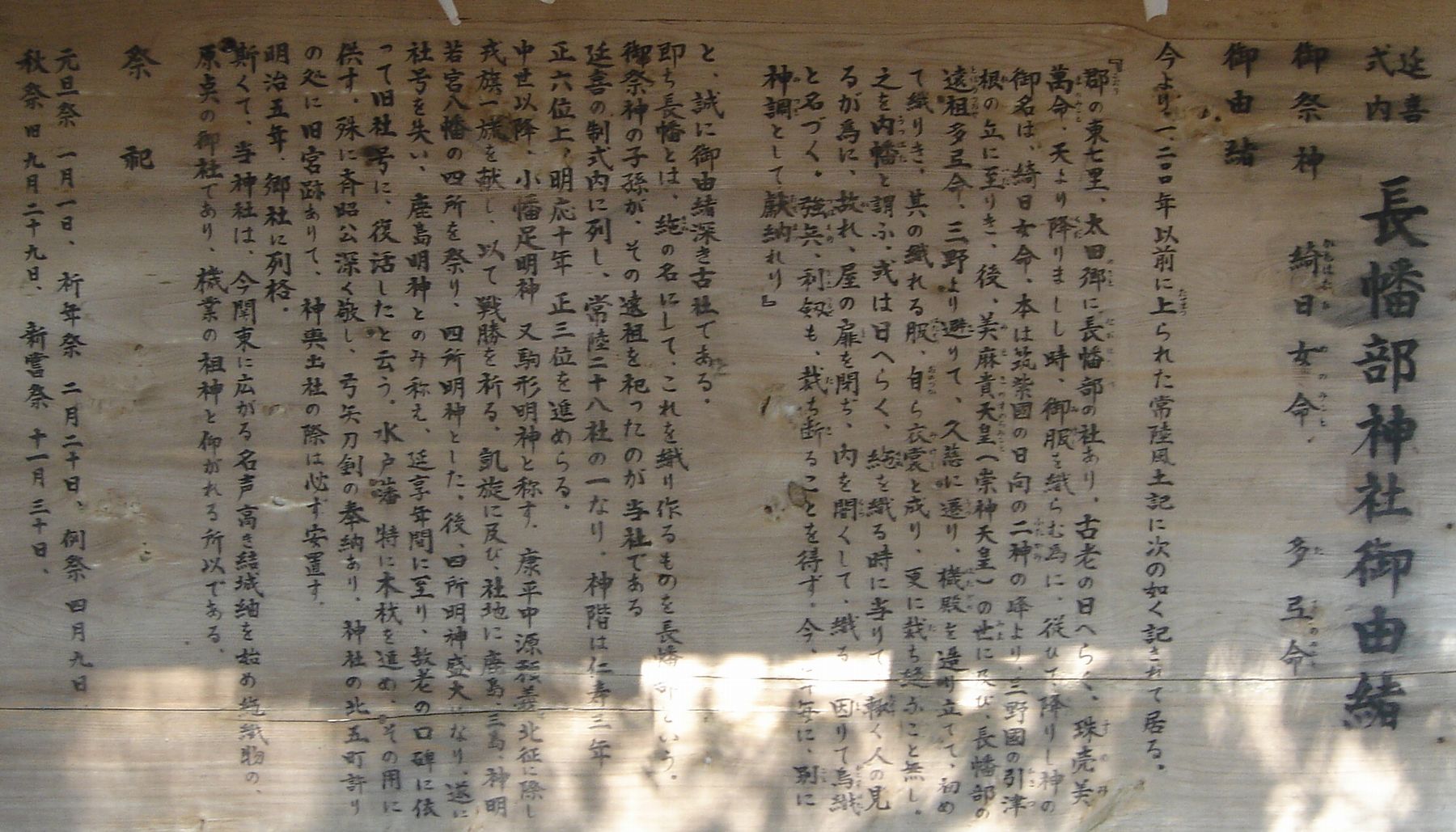

常陸風土記参照 天照皇大神の孫で皇孫瓊瓊杵尊天孫降臨の時、

御服を織られるため、機具を携え

お供えした神に綺日女命(あり筑紫の日向の二神の峰(高天原、高千穂)

より三野国(現美濃市)

引津根の丘に至られた。後に、崇人天皇(の時代になり、其の子孫が長幡部

の祖である多弖命(が三野国

(美濃)より常陸の国に移り、この地に機殿を建て長幡を織られた。長幡とは絁(の名に

て之を織作るものを長幡部と言い、以前の倭文織((静織()より美しく丈夫であった。この織物は、そのまま着物となって裁ち縫う必要がなく、之を

内幡(と言う、ある人が謂うには太(絁(

を織る時は、人目につき易いので、機屋を閉じて闇(くして織ったので、

烏織((内幡)と名付けられた、その布は強兵(の

剣も裁ち斬る事が出来ない丈夫な織物であった。現在の神社の北西五町(500~600メートル)ぐらいの処に旧宮跡があり、

神輿(出社の際は必ず安置する。江戸時代(1600年)以降小幡足明神と云い後に駒形明神と尊称。

康平年間(1060年)頃、源頼義(が、奥州征伐の際、当社に戎旗

(一旗奉献し戦勝祈願をして凱旋に及んだ社地に鹿島、三島、明神、若宮八幡を祀り四所明神

とした、四所明神が盛大となり、遂に社号を失い鹿島明神とのみ称(えていたが、

延享(年間(1744~1748年)に故老(昔の事や故実に通じていた老人)の

口碑((言い伝え)により旧社号長幡部神社になった。 |

戻る で戻して下さい。

戻る で戻して下さい。