|

若宮八幡宮は常陸太田市街地中央の西側、宮本町にあります、JR常陸太田駅より

北へ約1.35km常陸太田郵便局前のT字路交差点を左折し約150mで、若宮八幡宮の

鳥居前に着きます。階段を上ると樹齢600~800年の県天然物に指定されている、

大きな欅の木が境内に数本あります。茨城観光100選に指定されています。

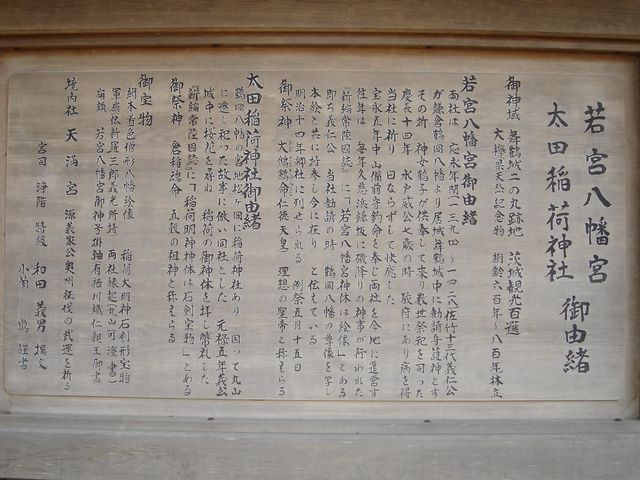

若宮八幡宮とは(応神天皇)誉田別命 若宮八幡宮の御神体は絹本着色僧形八幡絵図 太田稲荷神社の御神体は石剣形宝物 |

|||||

戻る で戻して下さい。

戻る で戻して下さい。

|

若宮八幡宮 御祭神 大鷦鷯尊 太田稲荷 神社御祭神 倉稲魂命 |

|

若宮八幡宮

創建は室町時代初期の応永6年(1400)頃佐竹藩主12代の義人(義仁)公(上杉憲定の次男で婿養子)が

鶴岡八幡宮より分霊を太田城(舞鶴城)に勧請スクロールが煩わしい方はこちらクリックで見て下さい。 太田稲荷神社の創祀は遠く太田城が佐竹氏になる前に藤原通延(太田大夫通延)が始めてこの地に居城を構えた頃に 遡ると思はれる。元禄5年(1692)光圀公桜花を鑑賞のため来城、古来より聞きし稲荷の御神体を拝し感激、幣札 鎌倉鶴岡八幡宮より分霊を勧請の折り、鶴子という者(女性)が供奉 |

画像をクリックで拡大します戻すときはブラウザの 戻る で戻して下さい。→ 戻る で戻して下さい。→神宮には、大祓 |

|

戻る で戻して下さい。↓

戻る で戻して下さい。↓

| 若宮八幡・太田稲荷神社御由緒 | 茨城県指定天然物の大欅 | |

|

|

樹齢約600~800年 樹高30m 幹回目高8.35m |

戻る で戻して下さい。↓

戻る で戻して下さい。↓

| 市街地を神幸祭に練り歩く神輿 | 正門階段上、鳥居から見る棟門 |

|

|

戻る で戻して下さい。↓

戻る で戻して下さい。↓

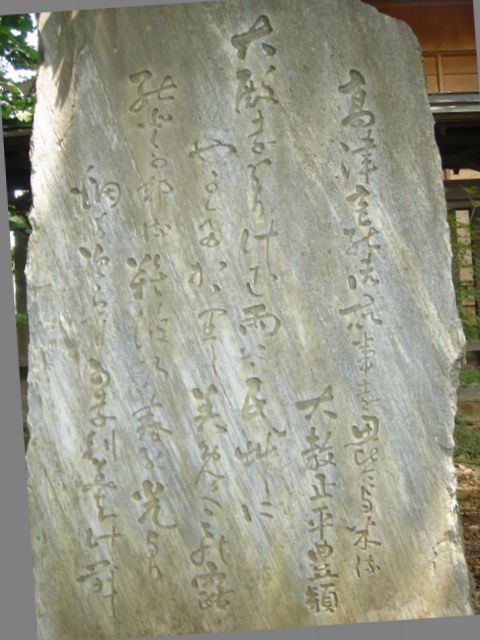

| 歌碑 |

|