|

場所は常陸太田市東連地町200番地青蓮寺

左下のGoogle Map地図参照 東連地の地(青蓮寺)は天武天皇 |

|||||

|

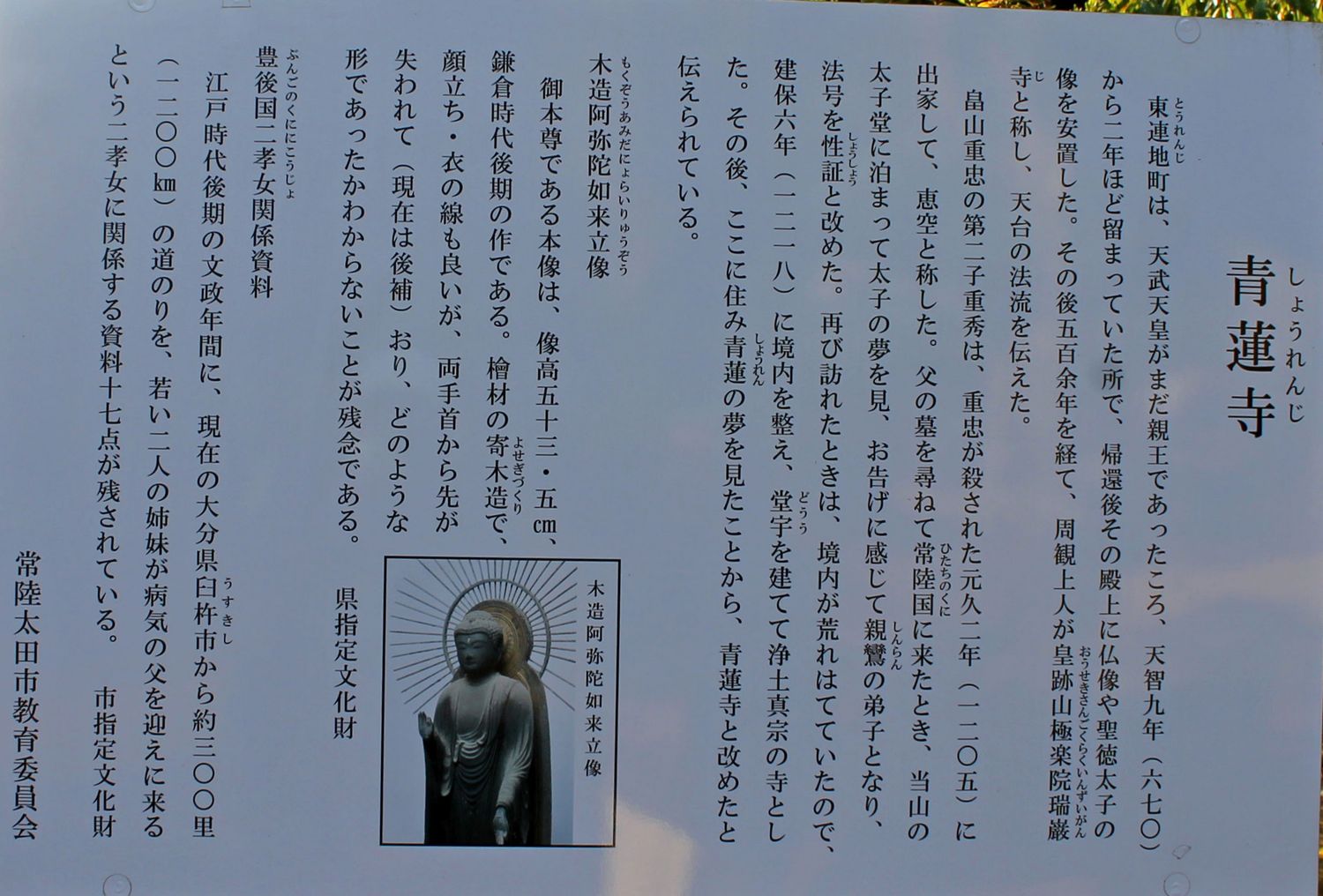

ここに住むことになった性証は、青蓮の夢を見て、寺号を青蓮寺と改めた、現在の建物は江戸時代のものと思はれる、仏壇のある部屋は、 ※寝殿造りの流れをくむ珍しい 造りとなっている、檀上には、本尊の阿弥陀如来像と性証上人の坐像が安置されている。本堂入り口の上にある、蟇股文中 ※堂宇とは、堂の建物 ※寝殿造りとは、平安時代の貴族の建物で、寝殿を中心に左右対称に建物が建っている造り |

|

大きな地図で見る |

|

|

| 山門・本堂 |

本堂 |

↓写真上クリックで拡大します↓

|

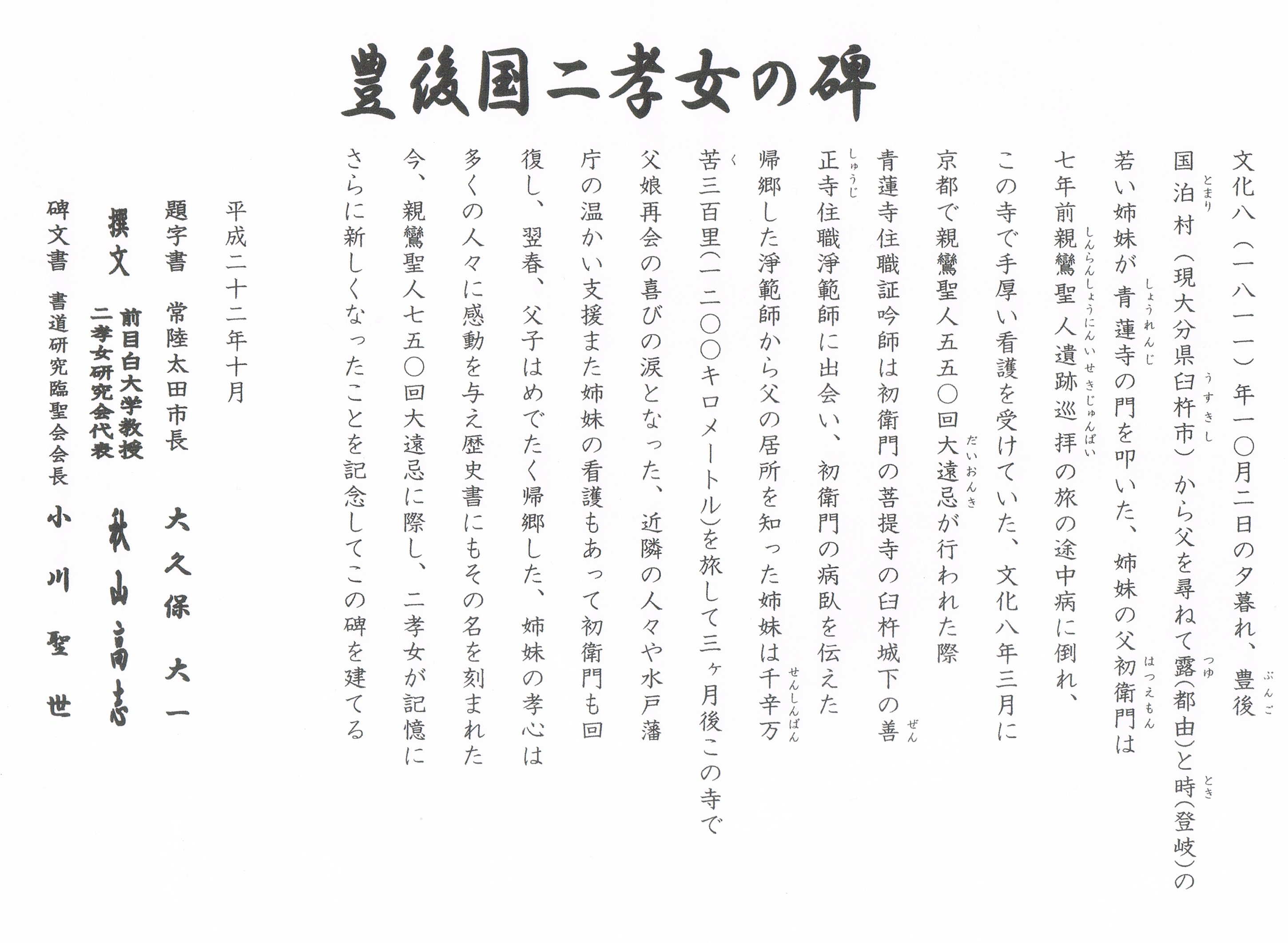

| 青蓮寺に建てられた豊後の国(大分県)二孝女記念碑 | 二孝女記念碑文面 下の文面クリックで拡大します |

|

|

戻る 名所旧跡メニューへ トップページへ