|

|

西光寺は奥州藤原氏初代清衡の娘(初代佐竹昌義の妻)が息子(二代目藩主)佐竹隆義の |

|

|

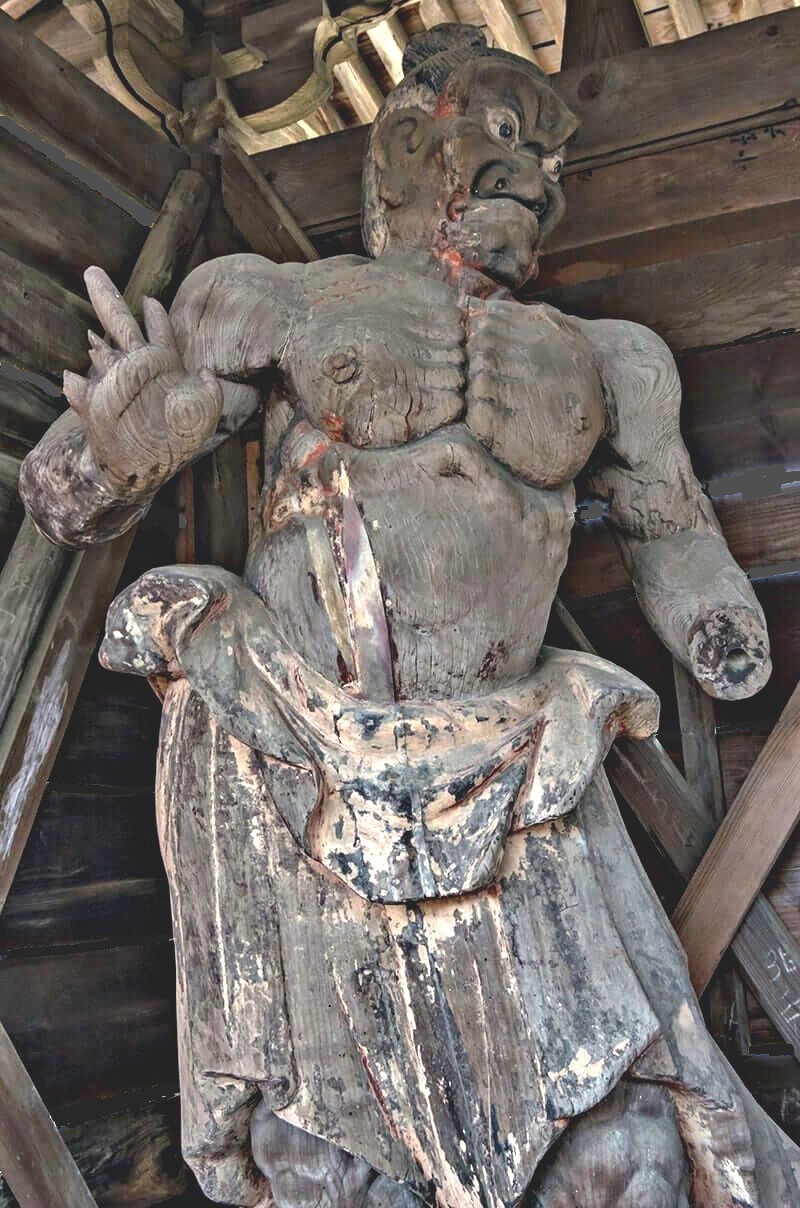

木造薬師如来坐像

|

薬壺

|

木造薬師如来坐像 西光寺の指定文化財 国指定重要文化財 像の高さ約1.5m台座を含め2,9m九重の蓮華座の上に座り背後に飛天の光背があります。榧(カヤ)の木で造られた ものです。光背は二重円で最上部に大日如来左右に11躯の飛天があります。関東定朝(じょうちょう)の彫刻作風で 平安時代後期の作ではないかとおもはれる。左手に薬壺が乗っております。 |

戻る 名所旧跡メニューへ トップページへ