|

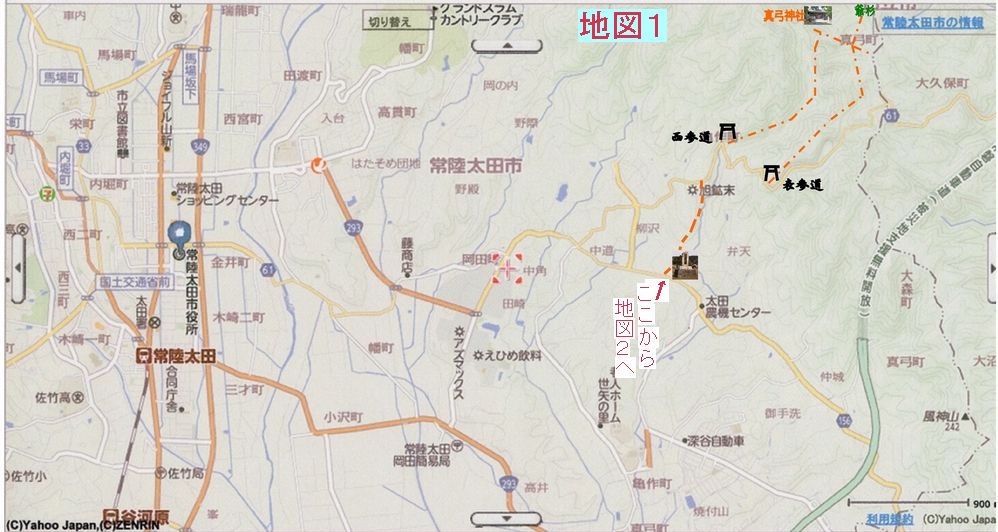

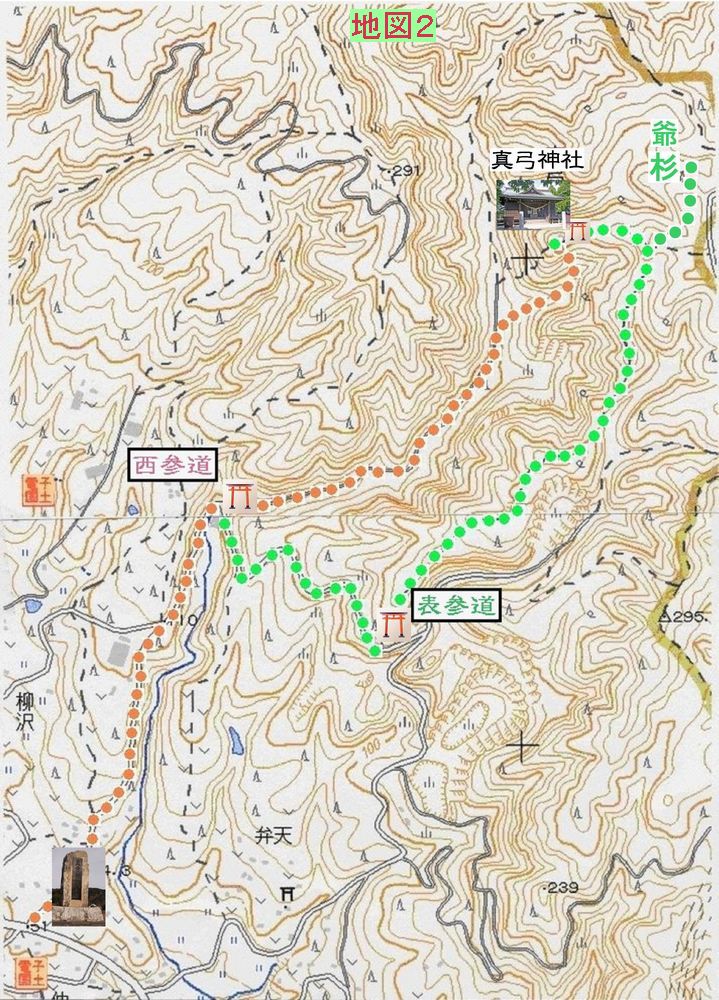

真弓神社は常陸太田市真弓町2766にあります。阿武隈山系の南端風神山近くの通称真弓山

の頂上付近にあります。日立市の大久保町からと、おおみか町風神山 |

|

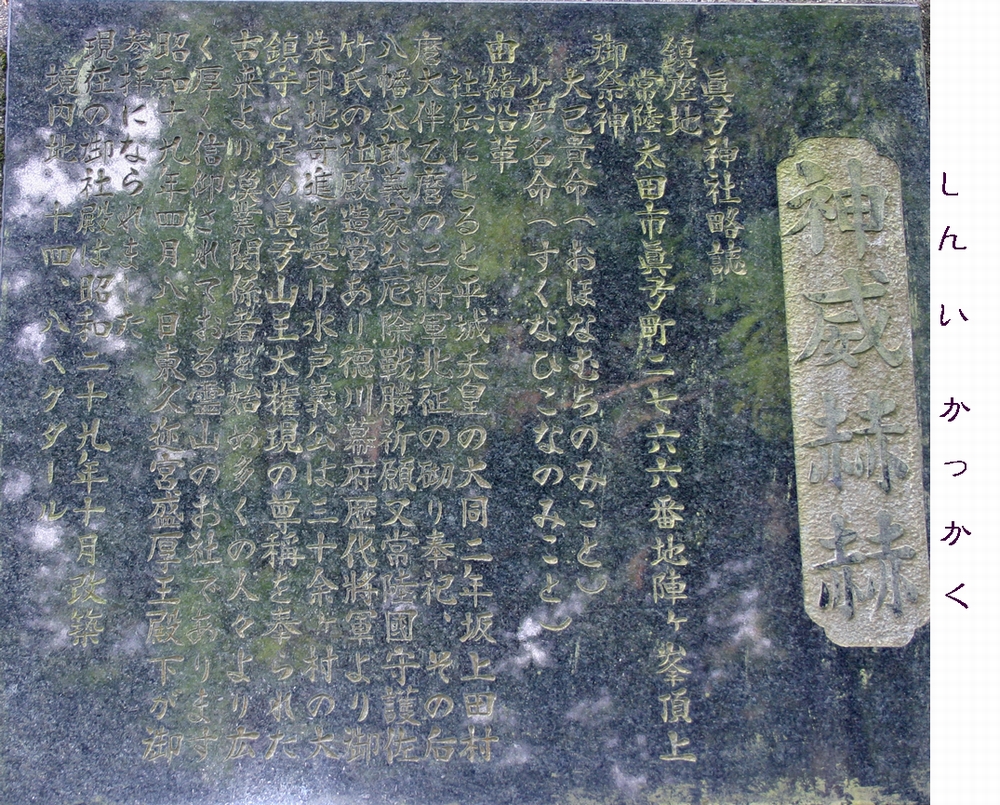

本殿 真弓山(神社名由来)源義家(後に元服八幡太郎義家となり)が奥州(現在の東北地方) 征伐の折り戦勝祈願のため弓8張(それぞれ8つの祭神)を奉納し八所権現(権現とは日本 の神の神号、仏が仮に神の形を取って現れたという意味)と呼ぶようになったことから真弓 山、後に真弓神社と名前がつけられた |

|

御神木 愛称名 爺杉 茨城県指定天然記念物 推定樹齢約900年 根回り12.8m 目通り9.6m 樹高約45m(途中から2本に分かれている) 枝張り15m 途中から撮影したものです、後日新しいものをアップロードします。 |